“叔叔用屁股打我的屁股”看不见的儿童性侵案(组图)

2019年8月2日,最高人民检察院第九检察厅厅长史卫忠在相关会议上宣布,将建立全国性侵害未成年人犯罪信息库。史卫忠表示,犯罪信息库的建立,将推动涉及未成年人相关行业入职查询和从业限制制度的形成,有侵害未成年人前科的人员会被相关行业拒之门外。

对未成年性侵的态度,代表着一个社会的良知底线。全国性侵害未成年犯罪信息库的建立,无疑是进步之举,但儿童性侵问题及处理,远比想象中复杂。

性侵害儿童有多严重?我们看到的就是儿童性侵事件的全貌吗?儿童性侵案件的处理又存在哪些困难?

过去的7月——那些发生的和被报道的

7月以来,性侵儿童的恶性事件屡见报端。施害者不分权势高低,受害儿童遍布各个年龄段。每一次性侵的发生都惊颤着为人父母的心,每一次事件的报道都在拷问着这个社会的底线。

早在2013年,最高法院、最高检察院、公安部、司法部就联合发布了《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的的意见》,其中包含34条措施,被最高法新闻发言人称为体现“最高限度保护”、“最低限度容忍”的指导思想、“为未成年人权益架起一道不容触碰、逾越的高压线”。

然而,性侵害儿童犯罪依旧高发。2018年10月,最高检察院首次向教育部发送检察建议书。11月,最高检发布了三例性侵、虐待未成年人违法犯罪案件作为指导案例。12月21日,教育部印发了《进一步加强中小学(幼儿园)预防性侵害学生工作的通知》,提出将预防性侵害教育作为重中之重,同时完善教师准入机制,完善预防性侵协同机制。

对比2015-2019年OpenLaw裁判文书网的数据,可见被公开报道的案例仅为实际发生案件的冰山一角。我们在澎湃新闻、新京报、财新等媒体搜索2015年至今的相关报道,共整理出206例儿童性侵案件,希望可以扩写“性侵害”这三个字,将其中更多的细节,更多的现实呈现给读者。

儿童性侵多为隐案——被掩盖的和被忽视的

儿童性侵案中,性侵害行为从实施到被发现常常间隔许久,在有些案件中,潜伏期甚至长达十年。也就是说,在暗处仍潜伏着还未被发现的性侵儿童的行为。

为什么性侵害如此隐蔽?

在2018年公开报道的317起案例里,熟人作案超过半数,占比66%。性侵害行为隐匿在熟人亲密的接触之中,信任又使我们大意,原本就隐蔽的性侵害变得更加难以察觉。

而在公开曝光的熟人性侵案例中,师生关系占比最高。

一方面,相比于其他行业从业者,教师有更多机会单独接触儿童,师生权力关系的不对等,又增加了侵害被发现的难度。许多儿童在事后被威胁、恐吓、洗脑:“不准告诉家长” 、“老师摸你是喜欢你”。在小说《房思琪的初恋乐园》中,13岁的房思琪遭遇性侵后,就被老师用说教的语气告知,“这是老师爱你的方式”。

另一方面,学校内部往往缺乏有效的调查处理机制。在学生受到性侵、尤其是情节不太严重的性骚扰后,学校或所在地教育行政部门往往仅给予调职措施或纪律处分。而一些国家针对性侵害儿童的犯罪行为颁布了更为严格的法律条文,甚至对于处理不当、不及时的校方也会判处一定的惩罚。2013年美国加州一男老师就因猥亵女童被捕,最高刑罚可能高达75年。同时,该校校长因未及时报告钱德勒的不端行为,未履行教育者的职责,被判两年缓刑,罚款602美元,社区服务110小时,对其职业生涯将产生长久的影响。

就在今年2月,上海市某中学物理老师陈某被指控猥亵女学生(包括拍臀部、背后环抱、捏手、搂肩膀、斜靠等行为)。在当地教育局的通报中,陈某的行为没有被定义为“猥亵”,“但有证据证明陈某在教学过程中有与学生搭肩、拍手臂等肢体接触的情况,引起个别学生反感”。最终以留党察看、降低岗位等级、免去总务主任职务、调离教学岗位的处罚作结。

随着互联网的发展,儿童接触网络的机会增多,网络性侵儿童的现象呈上升态势。相较于直接接触儿童身体的性侵犯罪,网络性侵表面上仅呈现为儿童在密闭空间内的独处活动,其隐蔽性更强,监护人更难发现。

近期最高法公布的性侵儿童犯罪典型案例中,蒋成飞谎称其招聘童星,以检查身材比例、发育状况、面试为由,要求女童发送裸照、在线裸聊。之后将裸聊视频刻盘寸录,并以公开裸照威胁部分女童。最终,蒋成飞以猥亵儿童罪被判处有期徒刑十一年。

虽然网络性侵犯罪者没有对被害儿童进行身体接触,但正如最高人民检察院对网络性侵犯罪作出的解读:“以满足性刺激为目的,通过QQ、微信等网络软件,以诱骗、强迫或者其他方法要求儿童拍摄、传送暴露身体的不雅照片、视频,行为人通过画面看到被害儿童裸体、敏感部位的,是对儿童人格尊严和心理健康的严重侵害,与实际接触儿童身体的猥亵行为具有相同的社会危害性,应当认定构成猥亵儿童罪。”

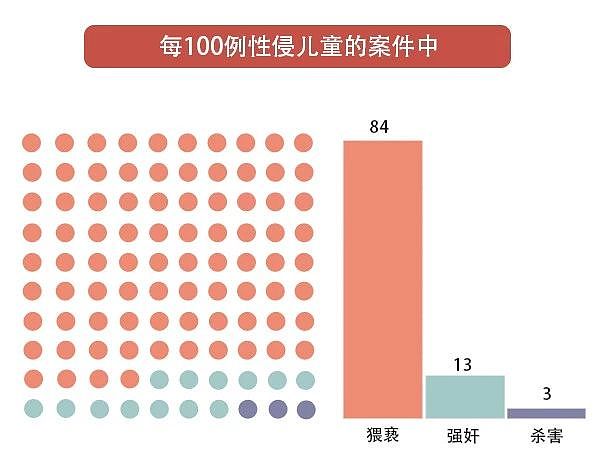

性侵害儿童的作案方式

家长的态度

许多受害儿童的家长出于保护儿童名誉、怕破坏家庭邻里关系等考虑,选择私了或者保持沉默;有些监护人即侵害人,利用儿童的信任作案,揭发难度更大。而在报案之后,儿童需要反复回忆性侵害的过程和细节,还可能承受周围人异样的眼光,甚至是家庭内部的歧视。

近期,一位笔名为“若同”的父亲在《三联生活周刊》披露了女儿被性侵之后的经历,他在文中写到,给其女儿录口供的女警官一路上都在打电话抱怨,说不知道怎么询问小女生,也不清楚案情。次日收到的行政处罚决定书称,嫌疑人确有猥亵违法行为,但因未满十六岁而免于处罚。“他还可以继续出没在我家楼道里、电梯里,如果他想,他还可以继续做伤天害理的事情。反过来,我们被侵害,没有安全保障,前前后后被盘问那么久。”

现有法律框架下,“不报案”成为不少家长避免孩子遭受二次伤害的选择。财新报道“最美乡村猥亵案”中,一位母亲说她并不想追究下去,“孩子还小,如果我们一直追究,她长大了就会有心理阴影,现在她还不懂,事情过去了就过去了。”且不论这样的考虑是否符合儿童心理、行之有效,它确实是许多家长权衡利弊之后的无奈的决定。

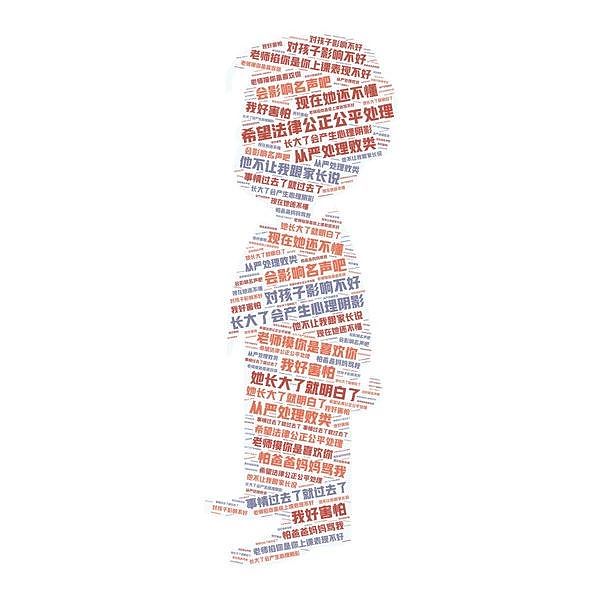

儿童/家长面对性侵害时的心态

性教育不足

在“谈性色变”的社会环境中,正规性教育的推行面临重重阻碍。根据“女童保护”的调查数据,近五成的家长不知道如何进行防性侵安全教育。

大部分性侵儿童的事件都是父母察觉到孩子身体的异常后,经过询问,才发现孩子受到侵害的事实。很多儿童被侵害后并不会主动告知父母自己的遭遇。害怕父母的责备,害怕施害者的威胁,对“性”相关的话题存在耻感,表达能力较弱等,都阻碍了他们的表达。甚至还存在受侵害而不自知的情况。

苏州一遭受性侵害的女童小花(化名)被猥亵后,没有意识到事情的严重性,也未告知父母。见此,原本担心行为暴露的施害者,又把魔爪伸向了别的小女孩。

性教育的缺失,对“明确身体边界”的无意识,不仅加深了性侵行为的隐蔽性,还会让施害者更加无所忌惮,扩大伤害的阴影。

儿童自身的防护意识是防性侵机制的第一道屏障。美国儿科学会发布了一篇写给幼儿家长的性教育科普文章《Talking to Your Young Child About Sex》,其中提到:即使是你亲密的朋友和亲戚,任何人都不可以触摸私密部位。

男童也需要被保护

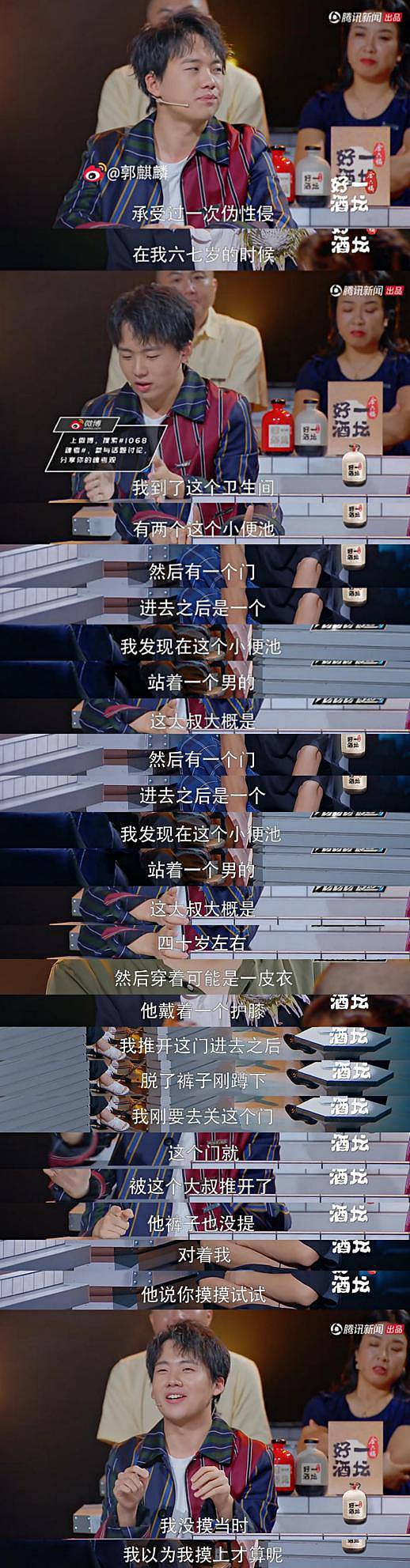

近日,相声演员郭麒麟在一档综艺节目中谈及自己六七岁时一次被性侵的经历。

(图片来自于《1068魂考》)

郭麒麟以为,“摸上”才算真性侵,自己遭受的是“伪性侵”。但姜思达指出,其实他遭受到的已经属于性侵害。

(图片来自于《1068魂考》)

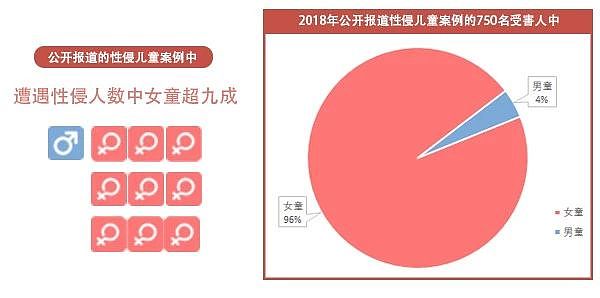

不仅仅女孩会遭遇性侵,男孩也可能受到伤害。根据统计,男童遭遇性侵占比为4.26%,已是不可忽视的数目。遭遇性侵害的男孩面临着更加严峻的维权困境:刑法中强奸罪的对象并不包括男性。性侵男童,造成严重后果的才会作故意伤害罪、猥亵儿童罪处罚,没有严重后果的则根本不构成犯罪。

据《北京青年报》报道,2008年,十岁的西双版纳男孩岩应遭遇了长辈岩坦的性侵。四十多岁的岩坦扑向岩应,将其拖入草丛,强行扒掉裤子,强暴了他。事后,岩应羞于告诉父母,用水冲掉身上的污痕;由于肛门损伤严重,岩应不能坐凳子,日日跪着吃饭。

直到后来肛门出血,岩应担心自己会死,才把真相和盘托出。可岩应的父亲未能找到维权的村规民约与法律条文,族人认为男性遭侵害可耻,此事只能以“私了”解决。当岩坦知晓法律根本奈何不了他后,撕毁协议,否认一切指控,拒绝医疗赔偿。

“女童保护”认为,性侵对男童未来成长的负面影响甚至会超过女童。在传统观念中,对男性性侵的性禁忌更为强烈,男童遭遇性侵后往往忍气吞声。而实际上,男童被性侵的现状同样不可忽视。

法律边界不明确

法律上判定猥亵行为是从施害者的主观意图和客观行为两方面出发。据2005年版《刑法精要与依据指引》,猥亵儿童罪是指刺激或满足性欲为目的,以性交以外的方法对不满14周岁的儿童实施的淫秽行为。行为人主观上表现为直接故意,具有寻求性刺激的目的;猥亵儿童罪对猥亵的方式未作任何限制,即使不是强制行为,也构成猥亵。

但涉及到亲子关系时,猥亵与否的事实认定并不明晰。2018年10月27日,在G1402次高铁上,一男子不时撩起5岁左右女孩的衣服,抚摸亲吻,目击网友称男子多次将手伸进女童裤子。据南昌铁路公安处通报,视频中当事人周某某与小女孩是父女关系,其行为不构成猥亵违法。

律师邓学平撰文反驳:父女关系不是猥亵的挡箭牌,关键在于即父母对子女的身体接触、亲昵的表达限度在哪里。律师王志荣在采访中表示:此事更多是触犯了公众的道德神经,而非国家刑法的问责体制,相关司法解释是无解的。

强奸的事实认定也存在类似的问题。在我国的司法实践中,强奸幼女以“接触说”为认定强奸罪既遂的标准,即只要行为人生殖器与幼女生殖器接触就算犯罪既遂。但因为报案不及时、作案场所隐蔽、儿童保护证据的意识弱等原因,实物证据往往较难获取。再加上儿童普遍无法对性器官的接触做准确表达,仅凭口供较难定罪。考虑到强奸罪罪名的严重性,警方立案、检方提起公诉、法院判案时也会更加谨慎。

据华商报2015年11月11日报道,西安一3岁女童被爆遭幼儿园厨师性侵,其家长将女童的自述录制成视频,作为证据提交给警方。视频里女孩称,“幼儿园里有一个叔叔用他手指和脚动我的下身,还用他的屁股打我的屁股,把我的屁股打疼了”,在派出所内,女童也两次指认同一男子为施害者。但因缺失监控视频、目击者,嫌疑人也否认性侵,被指认男子在刑事拘留后、因证据不足被取保。

针对猥亵儿童罪与强奸罪在司法实践中的区分难题,刑法学教授罗翔曾撰文,认为刑法可以吸收性别中立主义的立法,例如扩充对性交的定义;将预设女性被害地位的“强奸罪”罪名用其他中性词代替;承认女性对男性,甚至同性之间的性侵犯。他认为,如果所有的进入式性活动(包括肛交、口交、以及异物进入等性侵害行为)均被认定为奸淫,那么司法机关在量刑时就不会那么为难。

在由真实事件改编的电影《素媛》中,被性侵后的素媛依靠周围人的温情与支持逐渐从伤痛中走出,但病躯之下,仍旧涌动着羞耻、绝望、恐惧的暗流。现实远比作品黑暗残酷,很多儿童从此被贴上“性侵受害者”的标签,花很长的时间去消除因被性侵而产生的羞耻感,一些年纪稍长的未成年少女甚至贬为“破鞋”、“烂货”。

公共空间里充斥着“受害者有罪论”“完美受害者”的观念,被性侵的成年人时常遭受像“荡妇羞辱”这般的二次伤害。这样的舆论环境很难说不会影响儿童面对性侵害时的自我认知。互联网缩小了儿童与成年人在信息获取上的鸿沟,但缺失性教育与人权教育的儿童却不得不在险象环生的世界里凭运气闯关。

面对性侵儿童的社会之殇,当我们选择不谈、不理会,假装看不见时,我们已经成为了施暴者的同谋。正视房间里的大象,突破头顶的天花板,对公然展现在眼前的罪恶说“不”,直面儿童性侵、讨论防范机制、质疑司法漏洞,拒绝做一个沉默串谋者。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64