新冠病毒在澳洲:让富人得病,让穷人潦倒,为什么会是这样?

这是一篇从人口统计学角度分析澳大利亚新冠病毒疫情的文章,不仅告诉我们距离这种病毒有多远,也告诉我们在疫情之下,富裕的人为什么容易感染,而贫穷的人为什么会陷入财务困境。

鉴于新冠疫情的传播,对富人而言,眼下可以说是糟糕透了。

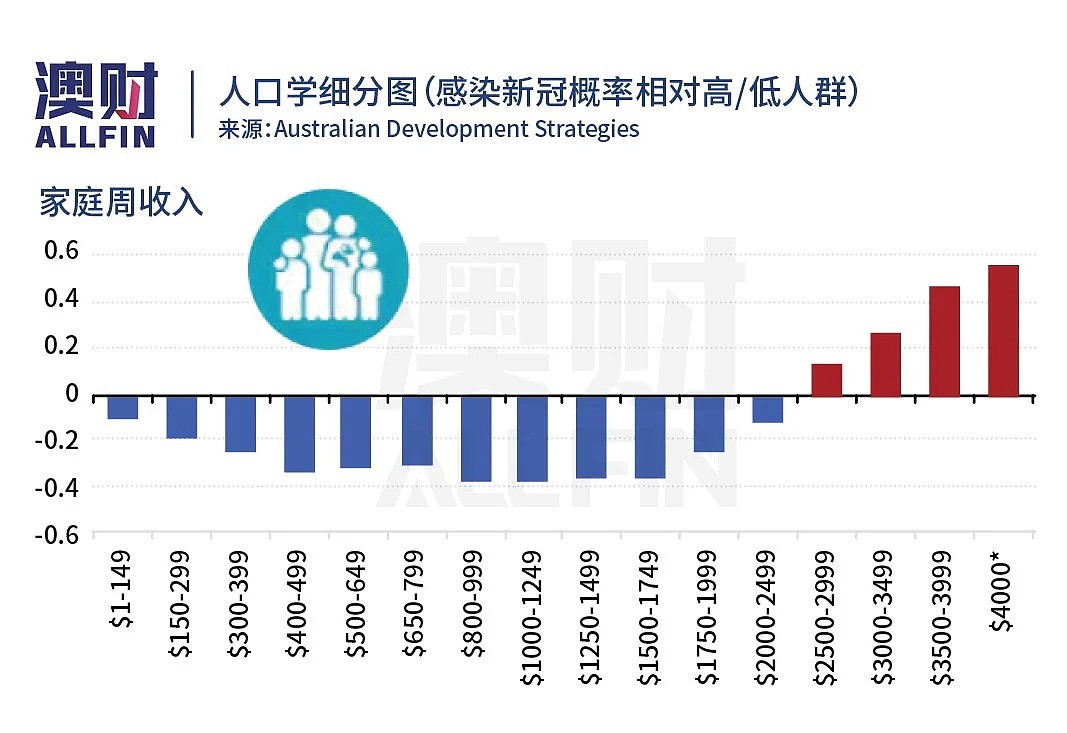

根据上个周末提供的最新数据,《澳大利亚人报》的记者发现,新冠病毒检测阳性病例中,高收入人群人均比例远远大于低收入人群。

数据显示,家庭年收入超过20万澳币,人均感染新冠病例的数量会出现激增。

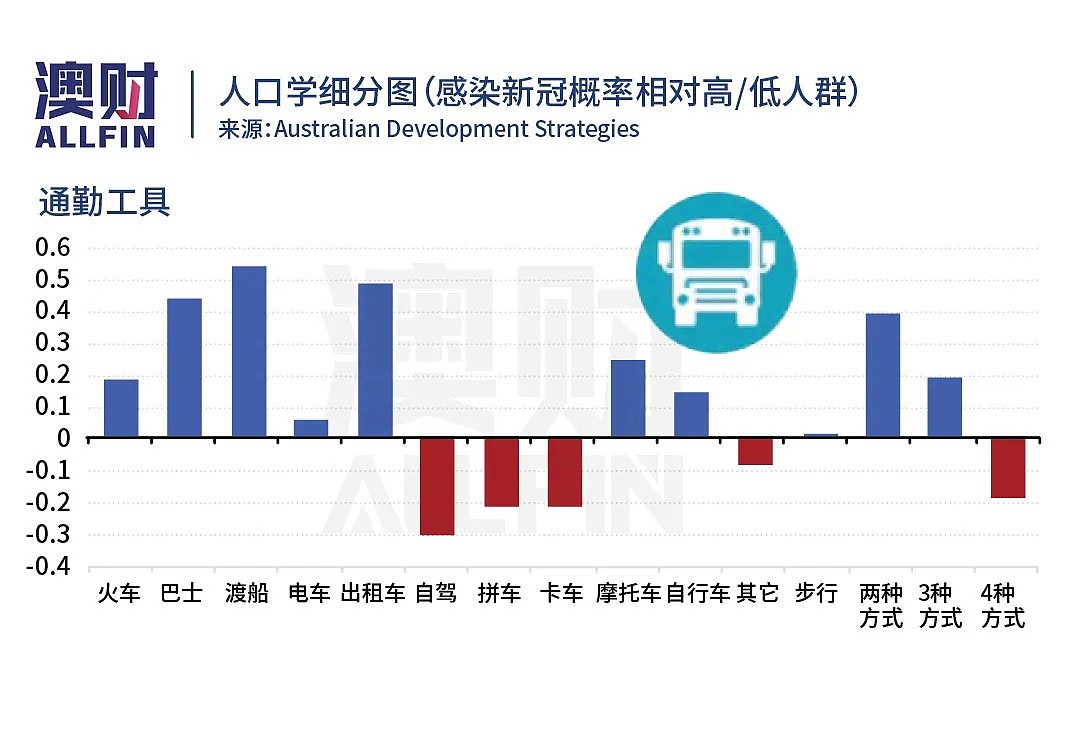

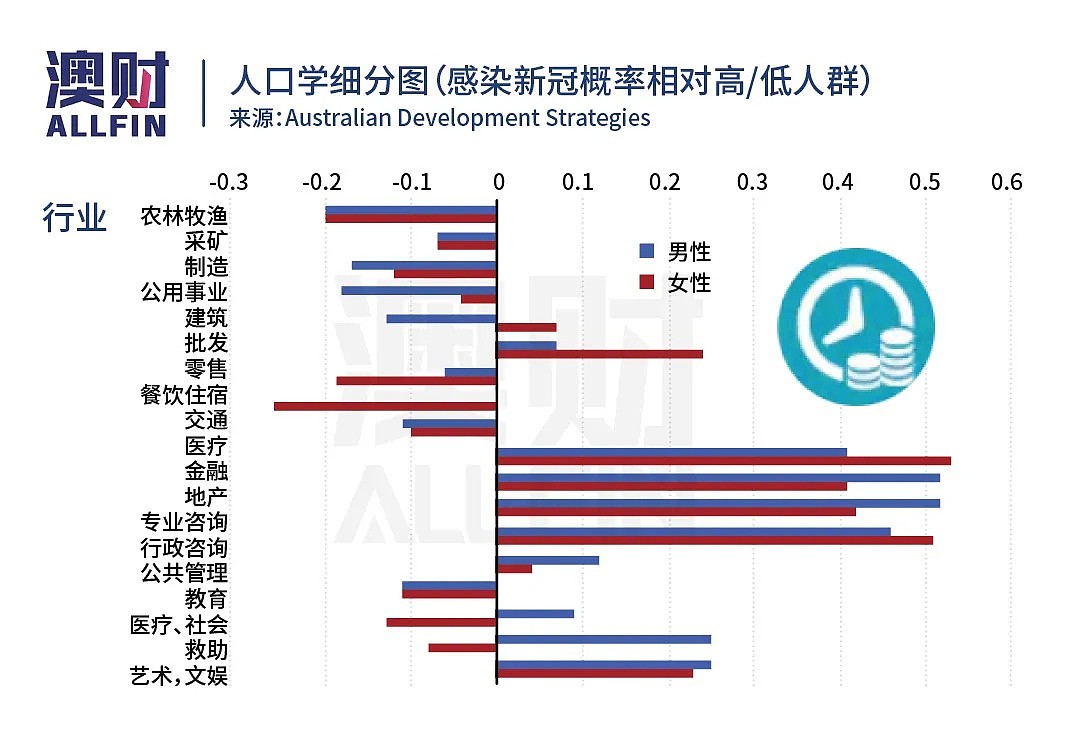

高危人群的特征为居住在城市地区、从事专业工作的双职工家庭,涵盖媒体、金融、房地产和专业咨询等行业。这些人群是传统意义上的精英人群,他们的孩子往往不是就读于私立学校,就是天主教会学校。

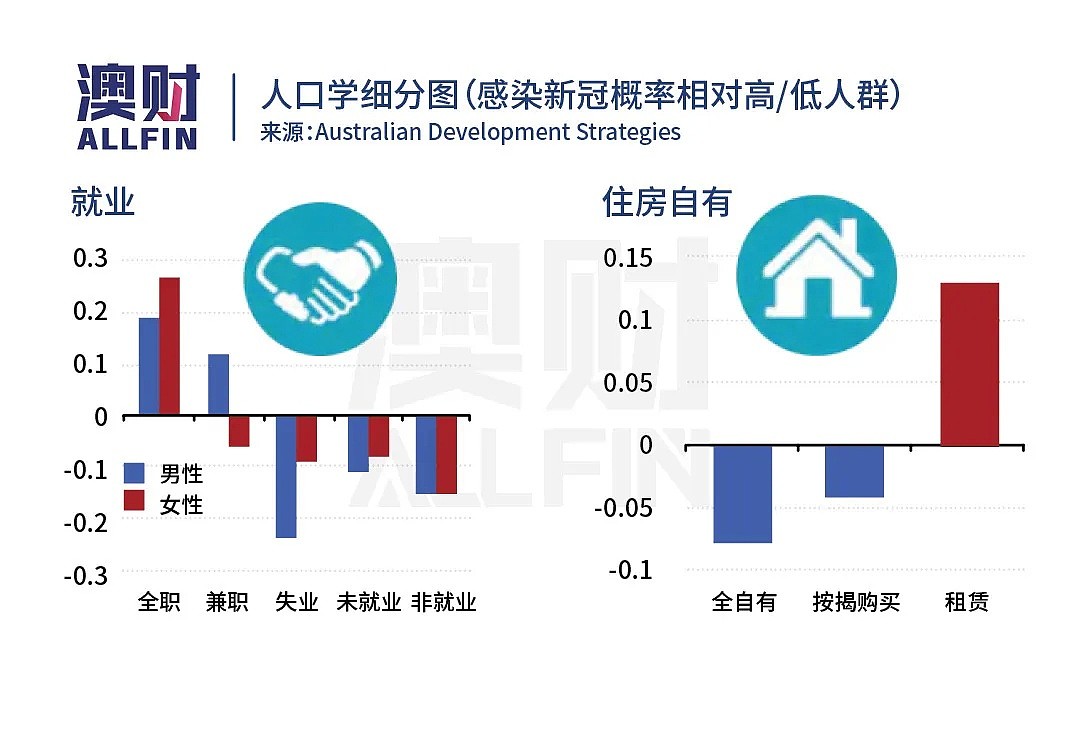

就不同行业新冠感染病例的性别差异而言,截至目前,我们尚未看到教师、或从事医疗保健工作的女性在新冠感染方面的显著差异,但是从事医疗保健工作的男性在这一早期阶段出现比例显著上升的迹象。

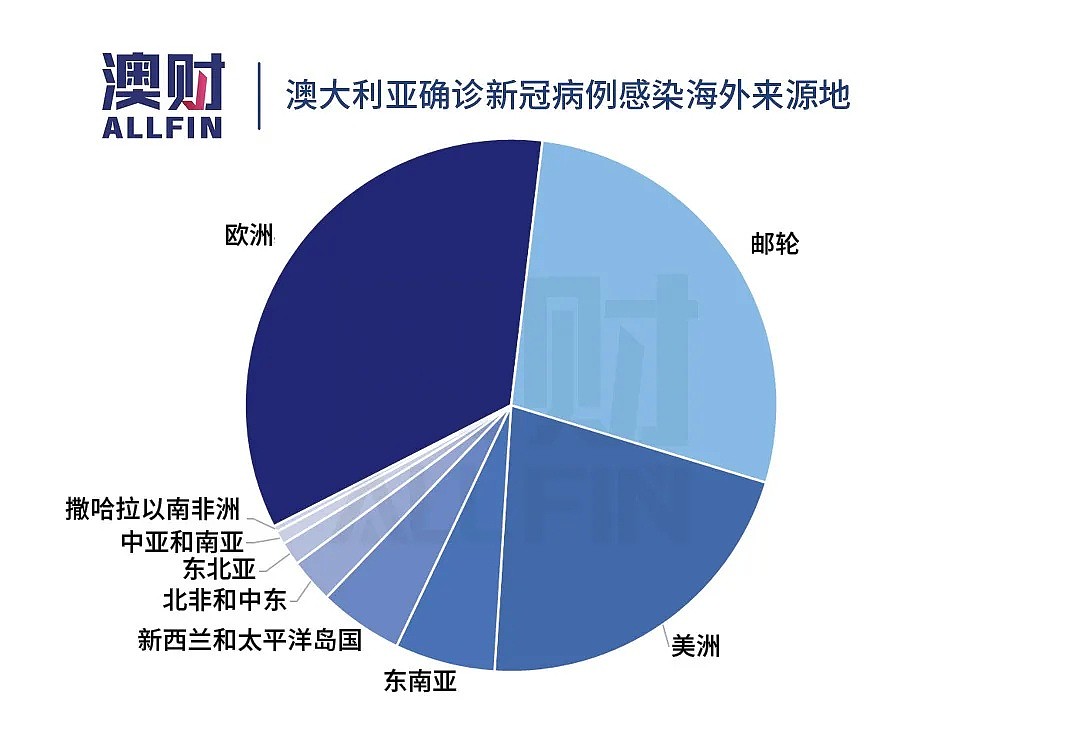

就高收入的双职工家庭而言,他们在全科医生、验光师和脊柱医疗就诊方面的支出不是个小数目。不幸的是,他们似乎在海外旅行上也花了很多钱,尤其是游轮。

随着一些州政府开始按地方行政区域来细分新冠感染病例数据,最终有可能构建一种以人口统计学信息为鲜明特征的地图,继而在更广阔的国家范围做出一些粗略的预测。

随着政府扩大检测网络覆盖的范围,这种情况将发生变化,包括纳入更多的医护人员和更多的无症状病例。

同时,这也有助于医护人员和政府对因疫情而穷困潦倒的失业者、或在疫情中不幸死亡的病例有更深一步的了解。

3月17日墨尔本,在空空如也的厕纸货架前,一名男子情绪崩溃

截至目前的数据资料显示,在新冠确诊病例中,一些社区的人口学特征非常明显。这些社区通常有大量从海外返回澳大利亚的移民,来源国/地区不是疫情重灾区,就是即将成为疫情重灾区,例如南非、法国、美国、加拿大、爱尔兰和英国。

有趣的是,在这一长串名单中并没有中国。另外,按照出生地划分,出生在澳大利亚本土的人群感染率也相对较低。

移民大都聚集在一些较脆弱的建筑密集地区,但澳大利亚出生的居民在农村地区的比例更高。目前这些地区的居住环境相对更为安全。

“山羊奶酪圈(goat-cheese circle,即高收入人群)”为我们了解高危城市群提供了最清晰的概括描述。

按照联邦选区的相关地图,我们可以清晰地看见“贫富分界线”,即穿过悉尼市中心的西北线(包括堪培拉)以及墨尔本西区、布里斯班西郊、阿德莱德东南和珀斯中部的东北轴。

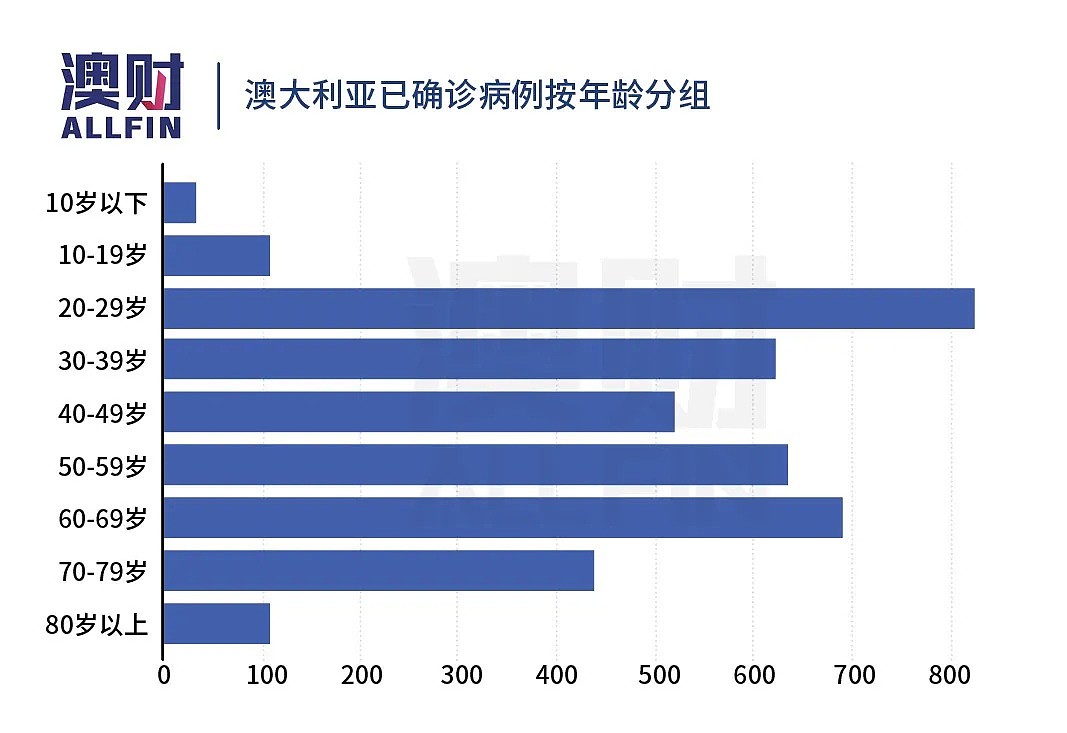

年轻人感染比例并不低

还有一个值得研究的人口学特征,即“年龄”。我们发现刚完成学业、搬出家门20几岁的年轻人往往躁动不安、活动频繁、很少有宗教信仰。

在新冠确诊病例中,这些年龄组虽然占据主导地位,但倾向于认为自己具有免疫力。

最近来自悉尼邦迪海滩和墨尔本St Kilda海滩和酒吧的视频证据显示,这一人群正冒着自己和他人的生命危险于不顾而参加聚集性活动。

警察在St Kilda海滩劝离聚会的年轻人,图/ Herald Sun, Wayne Taylor

我们发现这个群体与他们的父母生活在同一个地区,但也毗邻房价相对便宜的地区、靠近大学和CBD夜生活场所。

我们在该组中看到了更多的非首府二线城市,例如纽卡斯尔(Newcastle)和卧龙岗(Wollongong)。

另外,我们还看到,在第一波感染人群中,30岁左右的人群感染比例也相对较高。

较低收入家庭面临疫情的另一种威胁

迄今为止,我们发现的一些特别的人口信息学迹象中还包括“工作家庭”和“数字家庭”。

以工作家庭为例,特征表现为30岁或40岁左右的蓝领父亲和白领母亲,带有多个小孩。这一群体包括大约四分之一的家庭,分布在首府城市的中郊、外环以及非首府的二线城市。

由于他们的收入较低,我们发现这些家庭大都生活在城市边缘地区或农村地区,住房相对更为便宜。鉴于其规模和战略位置,这两大人群往往决定着政府政策的成败。

对这一人群而言,幸运的是,他们没有太多的余钱可用于出国旅行。

到目前为止,他们似乎已经摆脱了新冠疫情所带来的健康方面的影响,但却因疫情所导致的经济影响而遭遇毁灭性打击。

这些人群是“安静的澳大利亚人”,他们大都寄希望于总理,为他们的工作以及健康提供保障。

另一方面,“山羊奶酪圈”人群却经历了疫情所带来的最严重的健康风险。但是,由于其专业的工作和较高的收入,与之相关的经济打击几乎和这一人群隔绝。因此,他们会主导呼吁采取更严格和紧急行动来封锁新冠病毒感染人群。

这一人群在自由党选区占有主导地位。因此,总理莫里森目前的状态几乎是在走钢丝,并且这段钢丝还相对较长。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64